иЈҪдҪңе·ҘзЁӢ

жң¬жҹ“гҒ®иўўзәҸгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒҫгҒ§гҖӮ

дјҠи—Өжҹ“е·Ҙе ҙгҒ®иўўзәҸгҒ®жҹ“гӮҒе·ҘзЁӢгҒҜгҖҢжүӢжҚәжҹ“пјҲгҒҰгҒӘгҒЈгҒӣгӮ“пјүгҖҚгҖҒгҖҢеј•жҹ“пјҲгҒІгҒҚгҒһгӮҒпјүгҖҚгҖҒгҖҢзЎ«еҢ–жҹ“пјҲгӮҠгӮ…гҒҶгҒӢгҒһгӮҒпјүгҖҚгҒ®3зЁ®йЎһгҒ«еҲҶгҒӢгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

жҹ“зү©гҒ®зЁ®йЎһгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҹ“гӮҒж–№гҒҢеӨүгӮҸгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ©гӮҢгӮӮиҒ·дәәгҒ®жүӢжҹ“гӮҒгҒ®ж–№ејҸгҒ«гҒ“гҒ гӮҸгӮҠгҖҒеҰҘеҚ”гӮ’иЁұгҒ•гҒҡдёҖжһҡдёҖжһҡдёҒеҜ§гҒ«д»•дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ

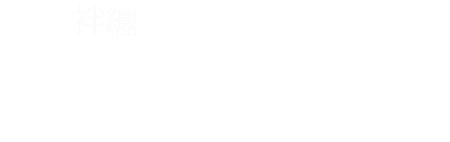

гғҮгӮ¶гӮӨгғі

еҺҹеҜёгғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®дҪңжҲҗ

гҒҠе®ўж§ҳгҒ®гҒ”иҰҒжңӣгӮ’иҒһгҒҚеҸ–гӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҜёжі•гҖҒгғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҒиүІгӮ’зўәиӘҚгҒ—гҖҒгғ‘гӮҪгӮігғігҒ®е°Ӯз”ЁгӮҪгғ•гғҲгҒ§еҺҹеҜёгғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

еҪ“еә—гҒ®жҹ“зү©гҒ®гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒҜгҖҒдё»гҒ«гғ‘гӮҪгӮігғігӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҰдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҒ®гҒ”иҰҒжңӣгӮ„гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®зЁ®йЎһгғ»е®ҢжҲҗеәҰгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒеҪ“еә—иҮӘж…ўгҒ®иҒ·дәәгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжүӢжҸҸгҒҚгҒ§гғҮгӮ¶гӮӨгғігӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ жүӢй–“жҡҮгҒҜгҒӢгҒӢгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгҒ®еҲҶиүҜиіӘгҒ®жҹ“зү©гӮ’гҒ”жҸҗдҫӣгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ”жіЁж–ҮгҒ®йҡӣгҒ«гҒңгҒІгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮҢгҒ°гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

жҹ“гӮҒе·ҘзЁӢ

жүӢжҚәжҹ“пјҲеҸҚеҝңжҹ“гӮҒпјү

зҸҫеңЁдё»жөҒгҒ®гӮ№гӮҜгғӘгғјгғіжҚәжҹ“гҒ«гӮҲгӮӢжҹ“иүІжҠҖжі•гҒ§гҒҷгҖӮеһӢгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹеһӢжһ гҒ«жҹ“ж–ҷгӮ’жөҒгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгӮ’гӮ№гӮӯгғјгӮёгҒЁгҒ„гҒҶгғҳгғ©гҒ§жҹ“гҒҝиҫјгҒҫгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

еј•жҹ“гӮҒ

еј•жҹ“гӮҒгҒҜгҖҒжҹ“ж–ҷгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹеҲ·жҜӣгӮ’еј•гҒ„гҒҰеёғгӮ’жҹ“гӮҒгҒҰгҒ„гҒҸжҠҖжі•гҒ§гҒҷгҖӮиүІй®®гӮ„гҒӢгҒ§зҙ°гҒӢгҒ„жЁЎж§ҳгҒҢе…ҘгӮӢиўўзәҸгғ»жі•иў«гҒӘгҒ©гҒҜеј•жҹ“гӮҒгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒ

зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒгҒҜгҖҒ60гҖң70еәҰгҒ®зЎ«еҢ–жҹ“ж–ҷгҒ«еҸҚзү©гӮ’жІҲгӮҒгҒҰжҹ“гӮҒгӮӢжҠҖжі•гҒ§гҒҷгҖӮдё»гҒ«ж¶ҲйҳІиўўзәҸгҒҜгҒ“гҒ®зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

жүӢжҚәжҹ“пјҲеҸҚеҝңжҹ“гӮҒпјү

еһӢгӮ’гҒҠгҒ„гҒҹеһӢжһ гҒ«жҹ“ж–ҷгӮ’жөҒгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгӮ’гӮ№гӮӯгғјгӮёгғігӮ°гҒЁгҒ„гҒҶгғҳгғ©гҒ§жҹ“гҒҝиҫјгҒҫгҒӣгӮӢжҹ“гӮҒж–№гӮ’гҖҺжүӢжҚәжҹ“гҖҸгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҒ“гҒ®е·ҘзЁӢгҒ§гҒҜгҖҒзіҠзҪ®гҒҚгӮ’гҒ—гҒӘгҒ„гҒ§жҹ“иүІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӨҡиүІжҹ“гӮҒгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгҖҒ1иүІгҒ”гҒЁгҒ«еһӢгӮ’дҪңжҲҗгҒ—гҖҒ1иүІгҒ”гҒЁгҒ«гӮ№гӮӯгғјгӮёгғігӮ°гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд№ҫзҮҘеҫҢи’ёгҒ—ж©ҹгҒ«е…ҘгӮҢгҒҰеӣәзқҖгҒ•гҒӣгҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҙ—жҝҜгҒ—з”ҹең°гҒҢеҮәжқҘдёҠгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ иЈҸжҠңгҒ‘е…·еҗҲгҒҜгҖҒз”ҹең°гҒ®еҺҡгҒ•гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжҹ„гҒҢгӮҜгғӘгӮўгҒ«иЎЁзҸҫгҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҢзү№еҫҙгҒ§гҖҒиўўзәҸгӮ„жүӢжӢӯгҒӘгҒ©гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

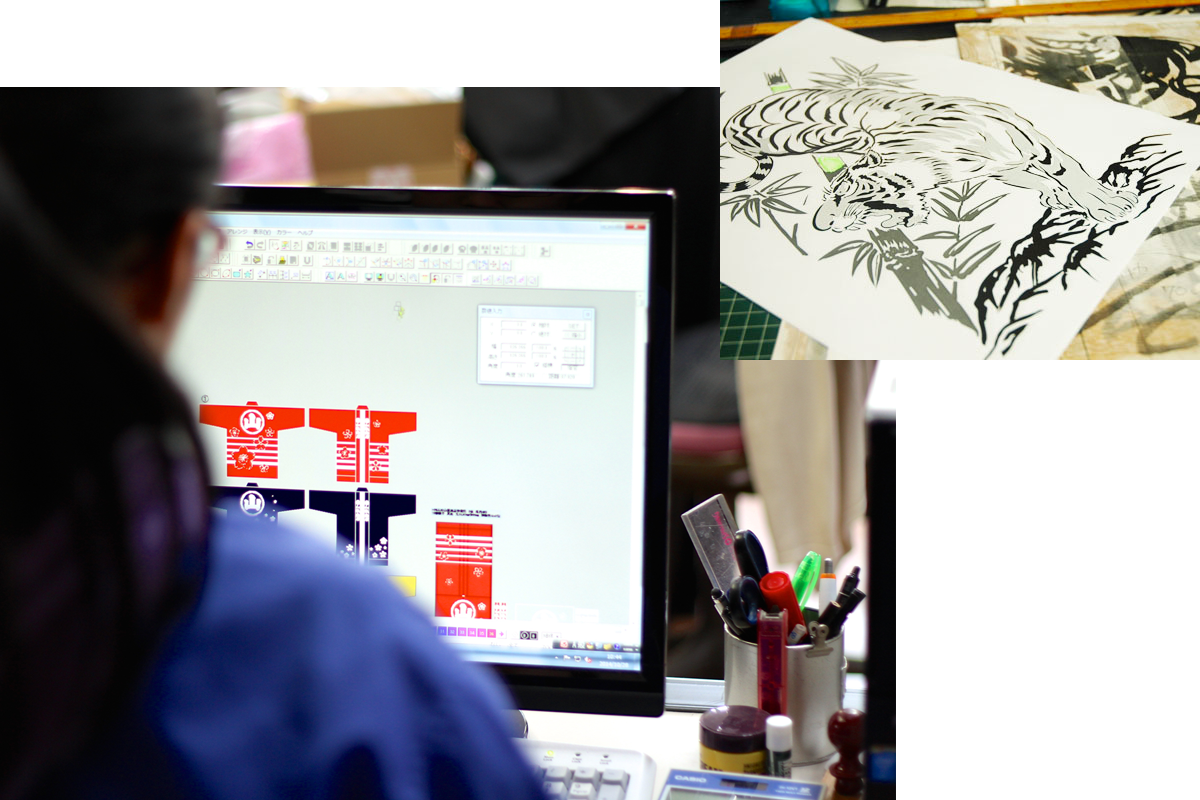

еһӢгҒ®дҪңжҲҗ

зүҲдёӢеӣігӮ’жҸҸгҒҚгҖҒгҒқгҒ®еҫҢгӮ«гғғгӮҝгғјгҒ§гӮ«гғғгғҲгҒ—гҖҒзүҲдёӢеӣігҒ®йҖҡгӮҠгҒ«гҖҒеһӢзҙҷгӮ’зҙ—ејөгӮҠгҒ—гҒҹеһӢжһ гҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ

жҹ“гӮҒ

иӘҝеҗҲгҒ—гҒҹжҹ“ж–ҷгӮ’еһӢжһ гҒ«жөҒгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеһӢжһ гҒ®дёҠгҒ§гӮ№гӮӯгғјгӮёпјҲгғҳгғ©пјүгӮ’ж»‘гӮүгҒӣгҖҒеқҮзӯүгҒ«жҹ“гӮҒгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

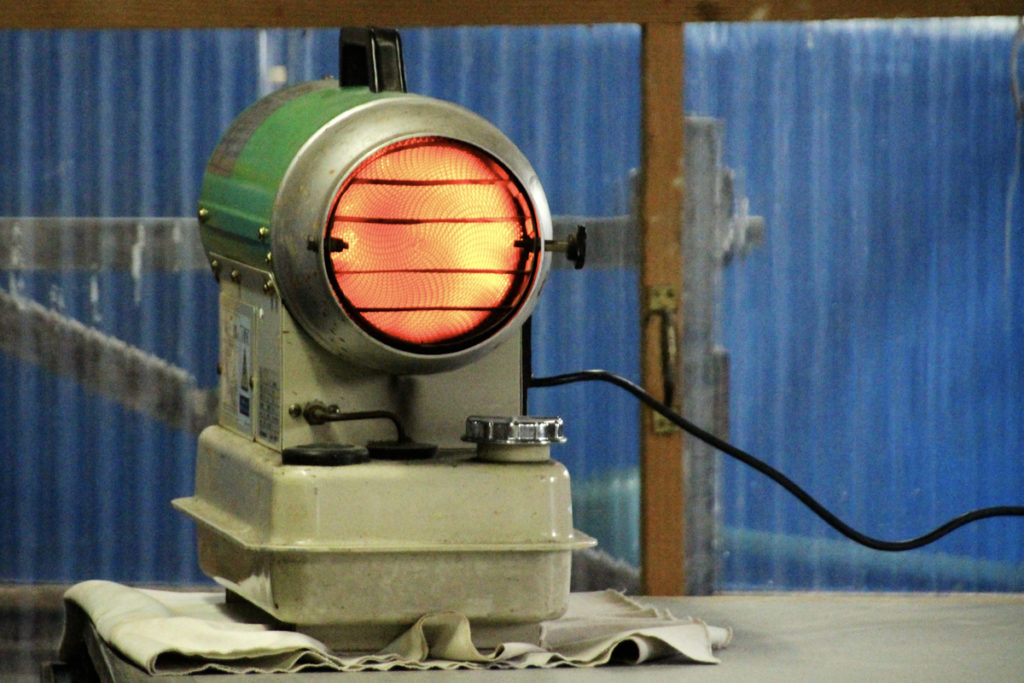

д№ҫзҮҘ

жҹ“гӮҒгҒҹеҸҚзү©гҒҜжүӢж—©гҒҸ1еҸҚгҒ”гҒЁгҒ«дҪңжҘӯе®ӨеҶ…гҒ§е№ІгҒ—гҒҰд№ҫзҮҘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮжҹ“гӮҒгҒҹеҸҚзү©еҗҢеЈ«гҒҢи§ҰгӮҢеҗҲгӮҸгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒзҙ°еҝғгҒ®жіЁж„ҸгӮ’жү•гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

и’ёгҒ—гҖҒж°ҙжҙ—гҒ„

и’ёгҒ—з®ұгҒ«е…ҘгӮҢгҖҒгӮ№гғҒгғјгғҹгғігӮ°гҒ§жҹ“ж–ҷгӮ’еӣәзқҖгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ и’ёгҒ—зөӮгӮҸгҒЈгҒҹеҸҚзү©гҒҜгҖҒдҪҷеҲҶгҒӘжҹ“ж–ҷгӮ’жҙ—гҒ„жөҒгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«ж°ҙжҙ—ж©ҹгҒ§жҙ—гҒ„и„ұж°ҙгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒе№ІгҒ—гҒҰд№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

д№ҫзҮҘ

ж°ҙжҙ—гҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҖҒж—Ҙе…үгҒ«гӮҲгӮӢеӨ©ж—Ҙе№ІгҒ—гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжў…йӣЁгҒ®жҷӮжңҹгҒӘгҒ©еӨ©еҖҷгҒҢдёҚй ҶгҒӘжҷӮжңҹгҒҜгҖҒгҒҠжҖҘгҒҺгӮӮгҒ®гҒ«йҷҗгӮҠе®ӨеҶ…гҒ§д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

еј•жҹ“гӮҒ

еј•жҹ“гӮҒгҒҜгҖҒжҹ“ж–ҷгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹеҲ·жҜӣгӮ’еј•гҒ„гҒҰеёғгӮ’жҹ“гӮҒгҒҰгҒ„гҒҸжҠҖжі•гҒ§гҖҒжҹ“гӮҒгҒӘгҒ„йғЁеҲҶгӮ’дҪңгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҳІжҹ“ж–№жі•гҒ«еһӢгӮ’зҪ®гҒ„гҒҰиЎҢгҒҶгҖҢеһӢзіҠзҪ®гҒҚгҖҚгҒЁгҖҒзӯ’иўӢгҒ«зіҠгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰжүӢжӣёгҒҚгҒ§йҳІжҹ“зіҠгӮ’зҪ®гҒҸгҖҢзӯ’еј•гҒҚгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиүІй®®гӮ„гҒӢгҒ§зҙ°гҒӢгҒ„жЁЎж§ҳгҒҢе…ҘгӮӢйғ·еңҹиҠёиғҪиЎЈиЈ…гҒӘгҒ©гҒҜеј•жҹ“гӮҒгҒ§иЈҪдҪңгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

зіҠзҪ®пјҲгҒ®гӮҠгҒҠгҒҚпјү

еј•жҹ“гӮҒгҒ®зіҠзҪ®гҒҚгҒҜгҖҢеһӢзіҠзҪ®гҒҚгҖҚгҒЁгҖҢзӯ’еј•гҒҚгҖҚгҒ®2зЁ®йЎһгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

зӯ’еј•гҒҚгҒҜзү№гҒ«гҖҒеӨ§гҒҚгҒӘзҘһзӨҫе№ҹгӮ„зҙӢ幕гҒ®дҪңжҲҗжҷӮгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮзіҠгӮ’зҪ®гҒ„гҒҹеҫҢгҒҜгҖҒзіҠгҒ®дёҠгҒ«гҒҠгҒҢеұ‘гӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒзІҳзқҖжҖ§гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰжҹ”гӮүгҒӢгҒ„зҠ¶ж…ӢгҒ®йҳІжҹ“зіҠгҒҢд»–гҒёз§»гӮӢгҒ®гӮ’йҳІгҒҺгҖҒйҳІжҹ“зіҠгҒ®иЎЁйқўгӮ’дҝқиӯ·гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

пјңеһӢзіҠзҪ®гҒҚпјһ

з”ҹең°гӮ’еҸ°гҒ«иІјгӮҠд»ҳгҒ‘гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ«еһӢгӮ’д№—гҒӣгҖҒжҹ“гӮҒгҒӘгҒ„йғЁеҲҶгҒ«йҳІжҹ“зіҠгӮ’зҪ®гҒ„гҒҰгҒ„гҒҸжҠҖжі•

пјңзӯ’еј•гҒҚпјһ

дёӢзөөгҒ®жҸҸгҒӢгӮҢгҒҹз”ҹең°гӮ’жө®гҒӢгҒӣгҖҒзӯ’иўӢгӮ’жүӢгҒ§зөһгӮҠгҒӘгҒҢгӮүзӣҙжҺҘзіҠгӮ’еј•гҒ„гҒҰгҒ„гҒҸжҠҖжі•

жҹ“гӮҒ

иӘҝеҗҲгҒ—гҒҹжҹ“ж–ҷгӮ’еҗ«гҒҫгҒӣгҒҹеҲ·жҜӣгҒ§гҖҒиүІй®®гӮ„гҒӢгҒ«гӮҖгӮүгҒӘгҒҸжҹ“гӮҒгҒҫгҒҷгҖӮжҹ“гӮҒзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүеӣәзқҖеүӨпјҲиүІжӯўгӮҒеүӨпјүгӮ’еЎ—гӮҠгҖҒдёҖе®ҡжҷӮй–“зҪ®гҒ„гҒҰд№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ҙжҙ—гҒ„

жҹ“гӮҒгҒҹеҫҢгҒҜзңҹж°ҙгҒ§жҙ—гҒ„гҖҒз”ҹең°гҒ®дёЎйқўгҒ«гғ–гғ©гӮ·гӮ’гҒӢгҒ‘зіҠгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢиҮӘеӢ•ж°ҙжҙ—ж©ҹгҒ§ж°ҙжҙ—гҒ„гҒ—гҖҒжӣҙгҒ«жүӢжҙ—гҒ„гҒ§д»•дёҠгҒ’жҙ—гҒ„гӮ’гҒ—гҒҰдҪҷеҲҶгҒӘжҹ“ж–ҷгӮ’е……еҲҶгҒ«иҗҪгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

д№ҫзҮҘ

ж°ҙжҙ—гҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҖҒж—Ҙе…үгҒ«гӮҲгӮӢеӨ©ж—Ҙе№ІгҒ—гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжў…йӣЁгҒ®жҷӮжңҹгҒӘгҒ©еӨ©еҖҷгҒҢдёҚй ҶгҒӘжҷӮжңҹгҒҜгҖҒгҒҠжҖҘгҒҺгӮӮгҒ®гҒ«йҷҗгӮҠе®ӨеҶ…гҒ§д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒ

зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒгҒҜгҖҒи—Қжҹ“гҒ»гҒ©иүІиҗҪгҒЎгҒҢгҒӣгҒҡгҖҒдҪҝгҒҶгҒ»гҒ©гҒ«зЁӢгӮҲгҒҸиүІгҒҢжҠңгҒ‘зӢ¬зү№гҒ®йўЁеҗҲгҒ„гҒҢеў—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮж—Ҙжң¬гҒ®иҒ·дәәгҒ®еҝғж„Ҹж°—гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«й•·гҒҸж„ӣз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢд»•дәӢзқҖгҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдјҠи—Өжҹ“е·Ҙе ҙгҒ§гҒҜгҖҒдјқзөұгҒ®еёҶеүҚжҺӣгҒ‘гӮ„ж¶ҲйҳІиўўзәҸгӮ’гҖҒгҒ“гҒ®зЎ«еҢ–жҹ“гӮҒгҒ§жҹ“гӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

зіҠзҪ®пјҲгҒ®гӮҠгҒҠгҒҚпјү

з”ҹең°гҒ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҒ®еһӢгӮ’д№—гҒӣгҖҒзҷҪгҒҸжҠңгҒҚгҒҹгҒ„йғЁеҲҶгҒ«гӮӮгҒЎзұігҒ§дҪңгҒЈгҒҹзіҠгӮ’зҪ®гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮзҪ®гҒ„гҒҹеҫҢгҒҜзіҠгӮ’е®ҡзқҖгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иЎЁйқўгҒ«гҒҠгҒҢгҒҸгҒҡгӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒеұӢеҶ…гҒ§д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

иөӨе…ҘгӮҢгҖҒгҒӯгҒҡгҒҝе…ҘгӮҢ

ж¶ҲйҳІиўўзәҸгҒӘгҒ©гҒ§иөӨгӮ„зҒ°иүІгҒ®е·®гҒ—иүІгҒ®з®ҮжүҖгҒҢгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒжҹ“гӮҒгҒ®е·ҘзЁӢгҒ®еүҚгҒ«дәҲгӮҒеҲ·жҜӣгҒ§жҹ“ж–ҷгӮ’жҹ“гҒҝиҫјгҒҫгҒӣгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢдёӢеј•гҒҚгҖҚгҖҢдёҠеј•гҒҚгҖҚгҒ®й ҶгҒ§пј’зЁ®йЎһгҒ®жә¶ж¶ІгӮ’дҪҝз”ЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒзЎ«еҢ–жҹ“иүІгҒ®йҡӣгҒ«жҹ“гҒҫгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶзіҠгҒөгҒӣгӮ’ж–ҪгҒ—д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҫгҒҷгҖӮ

жҹ“гӮҒ

гӮўгғ«гӮ«гғӘжә¶ж¶ІгҒ«жөёгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒзЎ«еҢ–жҹ“ж–ҷгҒ«йӮ„е…ғеүӨгӮ’ж··гҒңгҒҹ60гҖң70в„ғгҒ®жә¶ж¶ІгҒ«гҖҒдјёеӯҗжҺӣгҒ‘гӮ’гҒ—гҒҹеҸҚзү©гӮ’жІҲгӮҒжҹ“иүІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁдёҠгҒ’гҖҒиүІгғ гғ©гҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶзҙ ж—©гҒҸз”ҹең°гӮ’еәғгҒ’гҒҰз©әж°—й…ёеҢ–гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҖҒй…ёеҢ–еүӨгӮ’еҠ гҒҲгҒҹжә¶ж¶ІгҒ«йҖҡгҒ—гҖҒеёғгҒ®и„ҶеҢ–гӮ’йҳІгҒҗгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«зҷәиүІгӮ’жӣҙгҒ«иүҜгҒҸгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ҙжҙ—гҒ„

жҹ“гӮҒгҒҹеҫҢгҒҜзңҹж°ҙгҒ§жҙ—гҒ„гҖҒз”ҹең°гҒ®дёЎйқўгҒ«гғ–гғ©гӮ·гӮ’гҒӢгҒ‘зіҠгӮ’иҗҪгҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гҒқгҒ®еҫҢгҒ•гӮүгҒ«иҮӘеӢ•ж°ҙжҙ—ж©ҹгҒ§ж°ҙжҙ—гҒ„гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

вҖ»е……еҲҶгҒӘж°ҙжҙ—гҒ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒжөёжҹ“гҒ®жҖ§иіӘдёҠгҖҒеӨҡе°‘жҹ“ж–ҷгҒҢеёғгҒ«ж®ӢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ”еҲ©з”ЁеүҚгҒ«дёҖеәҰгҒҠжҙ—жҝҜгӮ’гҒ—гҒҰгҒҠдҪҝгҒ„гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

д№ҫзҮҘ

ж°ҙжҙ—гҒ„гҒҢзөӮгӮҸгҒЈгҒҹгӮүгҖҒж—Ҙе…үгҒ«гӮҲгӮӢеӨ©ж—Ҙе№ІгҒ—гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжў…йӣЁгҒ®жҷӮжңҹгҒӘгҒ©еӨ©еҖҷгҒҢдёҚй ҶгҒӘжҷӮжңҹгҒҜгҖҒгҒҠжҖҘгҒҺгӮӮгҒ®гҒ«йҷҗгӮҠе®ӨеҶ…гҒ§д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

д»•дёҠгҒ’е·ҘзЁӢ

жӨңе“ҒгҖҒзё«иЈҪ

д№ҫзҮҘгҒ•гҒӣгҒҹеҸҚзү©гҒҜзё«иЈҪе®ӨгҒ«йӣҶгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒҚгҒЎгӮ“гҒЁжҹ“гӮҒдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒеӮ·гӮ„з©ҙгҒҢз„ЎгҒ„гҒӢгӮ’е…ҘеҝөгҒ«гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒиўўзәҸгҒ®д»•ж§ҳгҒ«д»•з«ӢгҒҰдёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮгҒҠе®ўж§ҳгҒ®еёҢжңӣгҒ«ж·»гҒЈгҒҰгҖҒиў–иЈҸгҖҒиғҢзё«гҒ„гҖҒиӮ©иЈҸгҒӘгҒ©гӮ’гҒӨгҒ‘гҖҒиҘҹгӮ’зё«иЈҪгҒ—гҒҰе®ҢжҲҗгҒ§гҒҷгҖӮиў–иЈҸгҖҒиғҢзё«гҒ„гҖҒиӮ©иЈҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҢиўўзәҸгғ»жі•иў«гҒ®д»•ж§ҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚгӮ’гҒ”иҰ§дёӢгҒ•гҒ„гҖӮ